【나의 문화유산답사기】의 저자 유홍준이 추사 김정희를 들고 독자들을 찾아왔다. 2002년 【완당평전】으로 이미 추사에 대한 책을 낸 지 십여 년이 훌쩍 지난 지금, 문학적인 측면에서 접근한 추사 김정희에 대한 책을 다시 내놓은 것이다. 추사는 젊은 시절 간혹 오만할 정도로 자신만만했고 성격도 대단히 까다로웠다고 한다. 바로 그런 성격 때문에 세파에 휘둘리며 제주도로 10년에 가까운 유배생활을 겪어야 했다. 그런데 이 긴 귀양살이에서 추사 인생의 절정을 구가하는 작품들을 남긴다. 동주 이용희는 이때 추사의 심정을 이렇게 추측했다.

「많이 썼을 거예요. 아마도 심심해서 쓰고, 화가 나서 쓰고, 쓰고 싶어 쓰고, 마음 달래려고 쓰고. (중략) 즉 자기 멋대로, 맘대로 해도 누가 뭐랄 사람도 없고, 부끄러울 것도 없었던 것이죠. 그러니까 그런 특이하고 괴이한 개성이 나온 거 아니겠어요.」

저자 유홍준을 얘기할 때 그때 그 사건을 언급하지 않을 수 없다. 지난 2008년 2월에 일어난 숭례문 화재 사건 당시 유홍준은 문화재청장이었다. 숭례문이 활활 불에 타 마침내 무너져내릴 때 그는 해외 출장 중이었다. 기와를 깨고 들어가야 한다고, 그래야 불이 번지는 걸 막을 수 있다고 말해줄 사람은 그 자신이었는데, 마침 그때 그는 부재중이었다. 결국 유홍준은 숭례문 화재에 대한 책임을 지고 자리에서 물러났다. 유홍준은 한 프로그램에 출연해 그 때를 회상하면서 "내가 문화재청장으로 재직하던 시절 숭례문이 파괴됐다는 것은 씻을 수 없는 아픔"이라며 안타까움을 표현했다. 그 이후 유홍준은 제주도에서 열리는 한 행사의 조직위원장을 맡았다. 이 시절 저자 유홍준은 제주도에서 추사의 유배 시절에 자신의 감정을 이입하지 않았을까 짐작해본다. 억울하기도 하고, 어이없기도 하고, 모든 게 부질없는 것 같기도 한 자신의 감정을 추사에게서도 있는 그대로 보지 않았을까.

■ 천성이 노는 것을 즐거워하여….

「나는 천성이 노는 것을 즐거워하여 (중략) 늘 좋은 놀이를 만나거나 좋은 반려를 만나면 낮 놀이가 부족하여 밤까지 계속했으며, 근심과 걱정을 하도 많이 겪어서 삶과 죽음까지 깨우쳐 통했으니 처자나 집안일 따위는 마음에 걸릴 것도 없이 오직 대나무 한 포기, 돌 한 덩이, 꽃 한 송이, 풀 한 포기라도 진실로 마음 붙일 만한 곳이 있다면 거기에서 세상을 마칠 생각을 가졌지요.」

추사 인생의 후반기를 서술하면서 저자가 자신의 감상을 토로하는 일이 많아지는데, 추사가 쓴 이 편지를 소개한 직후 유홍준은 이렇게 썼다.

「추사도 노는 것을 좋아했다는 것이 내게 얼마나 큰 위안이 되었는지 모른다.」

이 구절을 읽다 보면 '추사도 노는 것을 좋아하고 유홍준도 노는 것을 좋아한다니' 싶어 읽는 독자들도 마음의 위안을 받게 된다. 그러나 뒤이어 나오는 바로 다음 문장에 입가에 스며들었던 미소가 흐려진다. 사실 우리 모두 같은 마음이기 때문이다.

「그러나 이 글을 자세히 읽어보면 이런 낭만적 독백은 사실 외로움의 다른 표현이기도 했다.」

■ 불계공졸(不計工拙), 대교약졸(大巧若拙)

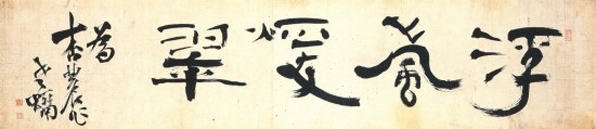

저자 유홍준은 말년 추사가 도달한 불계공졸(不計工拙)의 경지에 대해 여러 차례 강조한다. 불계공졸이란 잘했는지(工) 못했는지(拙) 가늠할 수 없는(不計) 경지를 말한다. 추사의 마지막 작품이 된 현판 「판전」은 눈도 잘 보이지 않고, 기력도 쇠한 추사가 마지막 힘을 짜내 쓴 글씨다. 이 현판에서 「보정산방」이나 「부람난취」의 아름다움은 찾아볼 수 없다. 다만, 또박또박 정성 들여 정직하게 쓴 글씨만이 있을 뿐이다. 이 현판을 보고 저자 유홍준은 어린 시절 추사가 처음 글씨를 배우기 시작하면서 또박또박 쓴 글씨와 비슷한 것 같아 가슴이 뭉클해진다고 했다. 그런 맥락을 듣고 글씨를 자세히 보면 불계공졸(不計工拙)이란 경지가 느껴져 독자들의 가슴도 먹먹해진다.

「과천으로 돌아온 지금 추사는 졸(拙)함을 말하고 있다. 기교를 드러내는 것이 아니라 오히려 그것을 감추고 졸함을 존중한다는 것이니, 이는 곧 노자가 말한 대교약졸(大巧若拙), 즉 큰 재주는 졸해 보인다는 의미의 졸이다.」

저자 유홍준도 문화재를 공부하면 공부할수록, 대가들에 대해 연구하면 연구할수록 잘하고 못하고의 경계가 점점 모호해지는 것을 느꼈는지도 모른다. 그러다 보니, 재주를 털어버리고 마침내는 평범함의 가치로 회귀하는 모습, 보다 자유로워지면서 범접할 수 없는 경지에 다다른 추사의 매력에서 헤어나올 수 없었던 것이 아닐까.

■ 나아가기도 또는 물러나기도 했으니…

철종실록에는 추사가 서거하고 난 뒤 이렇게 기록했다고 한다.

「젊어서부터 영특한 이름을 드날렸으나 중도에 가화를 만나 남쪽으로 귀양 가고 북쪽으로 유배 가며 온갖 풍상을 다 겪고, 혹은 세상의 쓰임을 당하고 혹은 세상의 버림을 받으며 나아가기도 하고 또는 물러나기도 했으니 세상에선 그를 송나라의 소동파에 비교하기도 했다.」

세상의 쓰임을 당하기도 하고 세상의 버림을 받기도 하는 사람이 어디 추사뿐이겠는가. 추사의 인생을 알고 나서 그의 작품을 보고 있노라면 수백 년 전의 인간 김정희가 시간을 뛰어넘어 현재와 소통하고 있다는 것을 깨닫게 된다.

'習靜偸閑' 카테고리의 다른 글

| “기본소득 넘어 기본자산”…피케티의 이유 있는 도발 (0) | 2020.06.10 |

|---|---|

| 인간은 왜 협력하는가 (0) | 2020.03.22 |

| 대구경북의 사회학 (0) | 2020.01.31 |

| 진보와 빈곤 - 헨리 조지 (0) | 2019.11.25 |

| 문재인 김인회의 검찰을 생각한다 (0) | 2019.09.06 |